ケアマネを受験するまでの流れは、こちらから↓

ケアマネ試験については、社会福祉士試験が終わった2月から3月にかけて、5年分の過去問に取り組んだことから始まります。社会福祉士のカテゴリと重なる部分が多いので、それなりの点数が取れました。ちょうど、合格するかしないかの点数で、ラインには乗っている状態でした。

何よりも、ケアマネで1問ずつ出題される低所得者支援の問題と、成年後見制度の問題が、社会福祉士の基礎的な部分から出題されるので、これには助かりました。

やはり、ケアマネ特有の問題が解けていなかったり、介護保険の各事業所の情報や加算あたりが難しく、なかなか点数が取れていない状態でした。

ただ、受験資格の変更などもあり、受験資格を満たすまで、1年半ほど待つ必要があったので、少し取り置きすることになります。

アプリを作りながらの学習

ケアマネに関しては、1年半ほどありましたので、アプリ開発の作業も同時並行しており、社会福祉士の知識で解ける部分は、解説をどんどん入れていき、わからない部分もまとめながら作成していきます。

特に時間がかかったのは、居宅サービスや施設サービス、訪問介護や通所介護の整理、今でも訳がわからないのが、総合事業でした。ちょうど、運営していた施設も総合事業の波に飲まれ、自動的に地域密着型になり、その後、居宅サービスに戻したりと大変でした。実体験を背景にしながら、総合事業のテキストを作成し、解説を作っていったと思います。

受験するまでに、自分のアプリの解説をブラッシュアップしながら、勉強しました。この1年間でおそらく10回分くらいを3週くらいしたと思います。

6月頃に試験の申し込み

6月頃になり、ようやく試験申し込みを行います。ここから試験を意識して、自分で作ったアプリをPCにインストールし、学習を本格的に始めます。ただ、ある程度やっていたので、わからない部分を中心に行いました。

また、この年は、初めて宅建試験の申し込みを行いました。宅建試験はケアマネの1週間後なので、ある程度の学習計画を立てます。

6月と7月はケアマネの勉強

申し込みをしてからは、ひたすら過去問を繰り返しました。法改正があっている部分もあるため、解説のブラッシュアップをひたすら行いながら、間違えた問題を繰り返し解き直す。ある程度、自分の間違える問題の傾向がわかってくるため、そういった箇所をテキストにまとめながら頭に入れます。何よりも、問題に向き合い、間違えることで、なんで何度やっても正解できないのだろうと、軽いショックを受けることにより、その後の解説がより頭に入っていくように思います。

8月は宅建の勉強

9月から試験日までケアマネに集中したかったため、8月は宅建の勉強を集中して行います。まぁ、これが難しすぎて頭に入りません。とりあえず過去問を解きながら、解説を整理し覚えていきます。この時が宅建の初めての学習でしたので、わからないことだらけ。遺産相続や成年後見制度などは社会福祉士でも勉強しましたが、ほとんどの部分は初見のキーワードだらけです。とりあえず全体的な問題構成や雰囲気を確かめていたように思います。

9月からユーキャンの予想問題集

9月になりケアマネに戻ってきます。過去問はある程度取り組んでいるので、間違えた問題のみを繰り返します。これと並行して、最後の確認として、予想問題集に取り組みます。復習になる部分もあれば、新しい知識もあり、法改正なども意識された作りになっています。

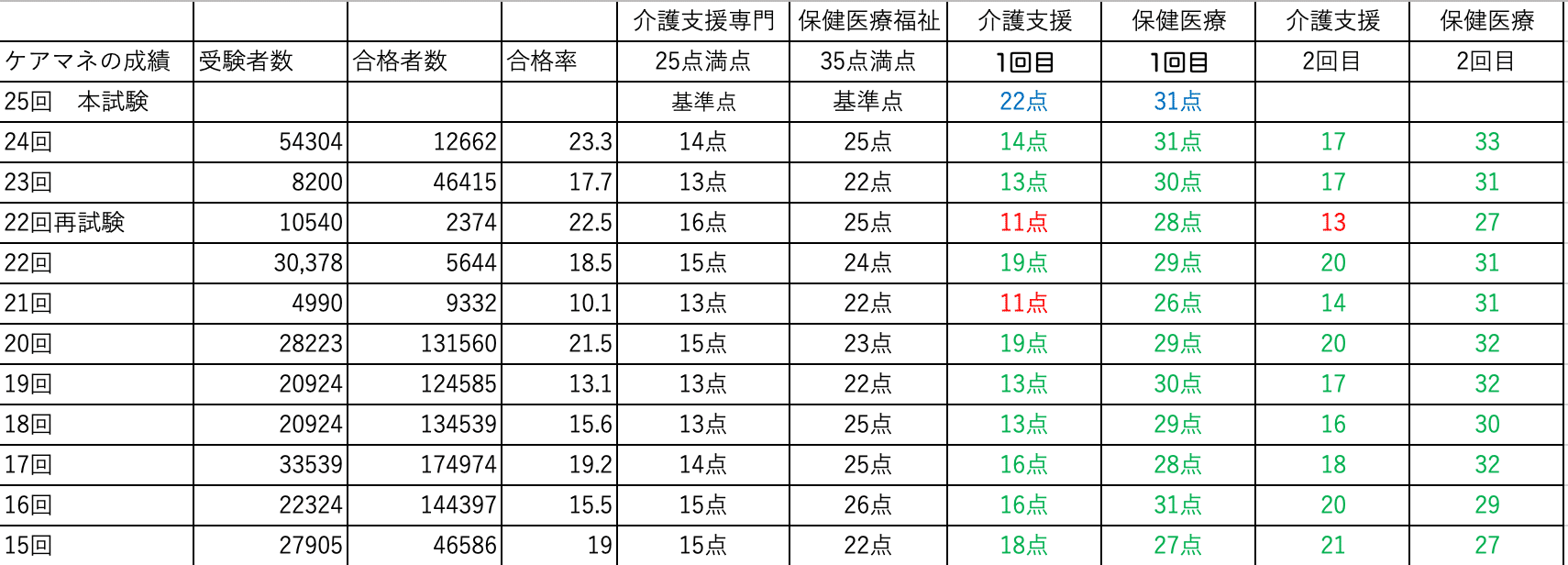

社会福祉士ほど範囲が広くないので、ケアマネの方が安心して受験することができました。ただ60点満点で、1点あたりの比重が重いため、油断すると危ないです。2択問題、3択問題の試験だったりしますし、合格率も社会福祉士よりも低いので、油断できる状況ではなかったです。

ただ、このあたりから、主な試験対策として、過去問+予想問題集という構成が定着してきます。社会福祉士試験を受験した時に感じたのは、模擬試験のわからない問題は、ほぼ本試験では出ない。難しい問題は、広い範囲から、米粒をつまむような感じで出題されます。模擬試験での難問と本試験の難問が重なることはかなり稀です。

そのこともあって、ケアマネからは、過去問を中心に行い、直前に予想問題集に取り組むことになります。法改正後に出版される出版物が多い中、予想問題集はさらに試験直前に出版されるため、法改正の部分が的確に反映されています。予想が当たらなくても復習できる部分と、新しい知識の部分と、得るものは大きいと思います。

暗記項目覚える用紙

そういえば、ケアマネ受験から、暗記する項目、例えば、総合事業の全体の配置、6ヶ月や12ヶ月とかの覚えにくいキーワード。他にも、覚えてそうで間違えそうな部分を、一枚のA4用紙に細かい字でまとめ、試験直前の1週間は毎日、模写をしたり、朝は読み上げたりして、頭に入れていました。特に総合事業の配置は一度忘れると大変ですので、試験が始まってすぐに、問題用紙の隅に簡単にメモしておいた気がします。

いざ試験へ!!

ケアマネ試験も、やはり会場近くに前泊しました。試験は午前中で終わるので、あっさり終わります。同じ会場で英検の試験も行っていたので、たくさんの人がいて、なんだかすごいな、と思いました。帰りの電車の中で、解答速報を確認しながら、ある程度余裕のある点数であることが確認できます。

ただ1週間後には宅建が待っていますので、ここから1週間は宅建の勉強だけをします。これがまた辛く、民法の問題が難しすぎて、日本語の意味が理解できない状態でした。それでも、運よく正解できている選択肢が多く、合格点まであと2点というところで試験には落ちます。まぁ初めてですので、こんなもんかと。。。

振り返ると、介護福祉士と社会福祉士については、それぞれのカテゴリの点数などを載せてくれていましたが、ケアマネは合格書が届くだけですね。あの点数がなんとも言えない感動をもたらす気もしますが、ないものはしょうがないです。

ケアマネの過去問ならこちらで勉強できます。

iphone版

Android版

ケアマネ試験の大変なのは、実は受かってから

実は、ケアマネ試験の正式名称は、「介護支援専門員実務研修受講試験」

試験に受かっただけでは、ケアマネになることができません。この試験は、実務研修を受講できる権利を得られる試験です。

この実務研修。1月からおよそ5ヶ月間あります。しかも、日にちが指定され、休むことが許されない、割と試験より大変な研修です。グループワークで一緒になった方は、一年前に合格したが、コロナで休んでしまい振り替えが難しくなったため、一年遅れで研修に参加していました。

ケアマネ研修

ケアマネは、5年おきの更新研修があることで有名ですが、取得時の研修は更新研修よりも長く、およそ半年ほど体調に気を付ける日々が続きます。振り替えも可能ですが、やはり限界はあるもので、あまり多いと、その年度での資格取得は難しいかと思います。

都道府県にもよりますが、私が受講したときは、3日ほどステージのある大講堂で講師の方がPDF資料を読み上げながら、実体験をもとに話をしていました。そのあとは、グループワークでのケアプラン演習が続きます。6人から8人程度のグループで、わいわいがやがやと一枚のケアプランを作成します。

リモートでの参加もできるかもしれませんが、できれば会場で参加することをオススメします。このケアマネ研修の醍醐味は、バックグラウンドの違う、さまざまな経験をしてきた方とのグループワークにあります。事例に基づいて、ケアプランを作成するのですが、介護をしてきた方、医療をしてきた方で、かなり考え方が違うことが見えてきます。支援には正しい答えがないということを感じることができます。通う大変さもありますが、職場を超えた仲間ができますので、可能であればリモートではなく、会場での研修に参加されることをオススメします。

現場実習

やはり都道府県によるかもしれませんが、実際のケアマネ事業所での実習があります。実習先は自分で探す必要があり、ちょっと緊張しますが、快く対応してもらえました。

実際にケアマネをしてる方のコミュニケーション能力は凄まじく、本当に天職だな、と思えるほどの会話力と関わり方。この体験も、そうそうできるものではないので、とても貴重なものです。3日ほどお世話になりましたが、ケアマネ業務の大変さや、同僚同士で助け合っている姿は素敵でした。

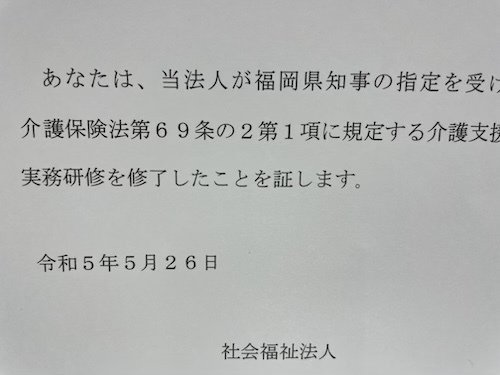

5月には研修も終え、6月には資格証が届きます。やっとほっとする瞬間です。この5ヶ月間は本当に緊張感がありました。とにかく体調維持が大変で、コロナになろうものなら、どうしたものかと。参加されている皆さん、ヒヤヒヤしていたと思います。職場との調整もありますので、なんとなく試験よりも大変なミッションになっているのではないでしょうか。

分析表は、社会福祉士や介護福祉士ほど複雑でないのですが、エクセルで簡単に作っていました。ケアマネはカテゴリがほぼ2つになっているので、分析というほどのものではない状態になっていました。

6月からは簿記3級の講座が始まり、10月には宅建の試験。11月には簿記3級の試験となり、なんだか資格マニアみたいな状況に入っていきます。