社会福祉士を受験するに至った流れは、こちらの記事に書いてあります。

わからないキーワードだらけの社会福祉士試験

介護福祉士の試験が終わり、ゆっくりしていた2月に中央法規の社会福祉士模擬問題集を購入しました。この書籍には3回分の模擬問題がありました。

通信課程は4月から始まるので、それまでに3回分の問題を解いてみようと思ったので、3月の初めから取り組みました。

この時が社会福祉士の学習のスタートですが、実質、介護福祉士の勉強中から社会福祉士を意識していたので、去年の6月からスタートしていたようなものでした。

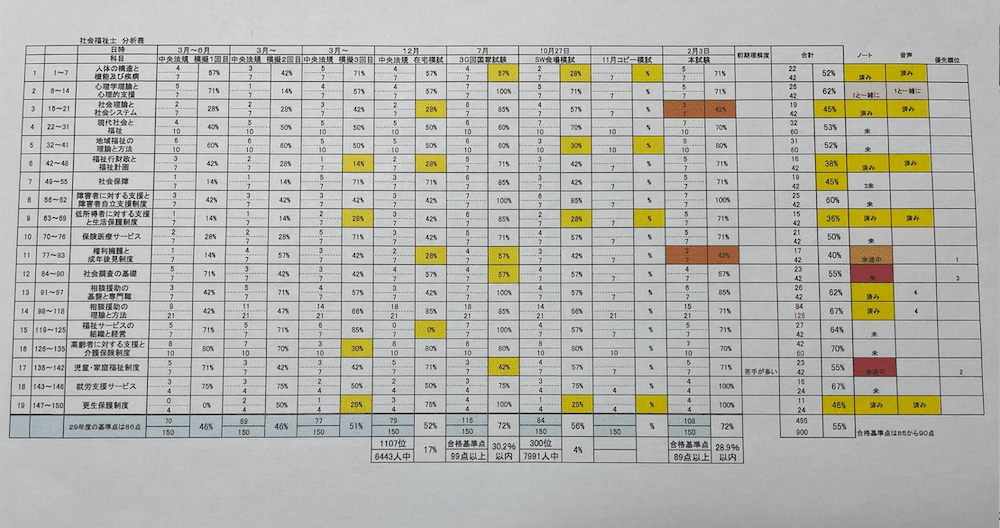

それでも恐ろしいことに、社会福祉士の問題はさっぱりわかりません。特に、キーワードがわからず、そもそも言葉の意味がわからない。初見で、一通り解いたのですが、150点のうち、70点、69点、77点と、60%にあたる90点には程遠い状態。とりあえず、エクセルで分析表を作成し、カテゴリ別に分析しました。

なんとなく、4月から試験まで1年と9ヶ月。正答率の低いカテゴリから、1ヶ月に1つのカテゴリをまとめていくといった学習計画をたてて、取り組み始めました。

勉強の方法は、1つのカテゴリを決めて、模擬問題3年分と過去問3年分の問題を解く。その中で繰り返し出てくるキーワードをノートに整理していくといった方法でした。

こちらの書籍に3回分の模擬試験が掲載されています。

通信課程の課題やスクーリング

通信課程では毎月のレポートの提出があり、その時間も必要となります。レポートをしっかりと作成する方もいましたが、試験に受かることを第一の目標としていたので、レポートはPCで作成し、原稿用紙に印刷するといった方法で、できるだけ時間のかからない方法で行いました。

スクーリングもあり、それはそれで楽しく参加していました。現場で働く社会福祉士の方々が講師として授業をし、貴重な話をたくさん聞くことができました。

特に成年後見人として独立して仕事をしている方や、児童福祉の分野の方など、興味深い内容の講義だったと思います。

それと同時に、スクーリングに来ていた他の方々のバックグラウンドが多種多様なことに刺激を受けました。少年院で働いている方、障がい者施設、保育所、事業所を閉じて来ている方がいました。この幅広いカテゴリの経験豊かな社会人が、本気で勉強して競い合うことこそ、社会福祉士試験の面白さであり、魅力だと思います。

講師の方の多くが、資格を取っても何も変わらなかったと言っていたのですが、資格を持っていない自分達からは、どこか誇らしげに見え、自信に溢れているように感じました。

講義は続くのですが、同じメンバーという感じではないので、あまり他の受験生との距離が縮まることがなかったように思います。どちらかと言うと、当時の社会福祉士試験の場合は、30%に満たない合格率なので、10人いれば3人しか受かりません。落ちる人の方が多い試験なので、ライバルとして見ていることの方が多かったです。

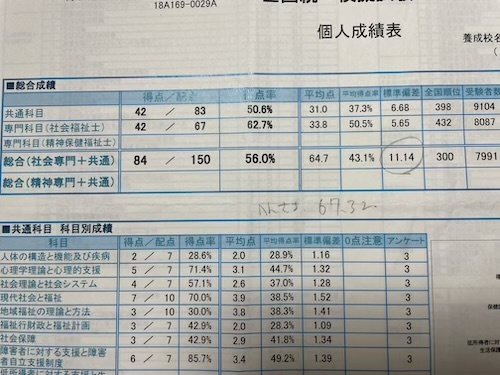

福祉行財政と福祉計画、低所得者支援、高齢者支援と介護保険制度、更生保護制度。この4科目は、正答率30%も満たない状態でした。

社会理論と社会システム、障害者支援、権利擁護と成年後見制度、社会調査、児童家庭福祉制度については、正答率40%あたり。

これらの苦手科目を中心に12月に受ける在宅模試まで勉強しました。

社会福祉士の難しいところは、それぞれのカテゴリの専門用語が理解できないところにあります。そのため、最初の頃は言葉に慣れるために、ヤフオクで社会福祉士の学習用のCDを販売している方がいたので、そのCDを送迎の行き帰りに聞いて、少しずつ言葉や法律用語に慣れていきました。この時の体験が、聴くだけアプリにつながっています。

自己分析のための在宅模試

受験までは1年以上あったのですが、自分の学習を分析するために、受験生に混じって中央法規の在宅模試を受けることにしました。自己管理で行うので、ちょっと不思議な模擬試験です。できれば、どこかの会場で集団模試を受けた方が試験慣れして良いかと思いますが、まだ受験しないのでちょっと遠慮しますよね。

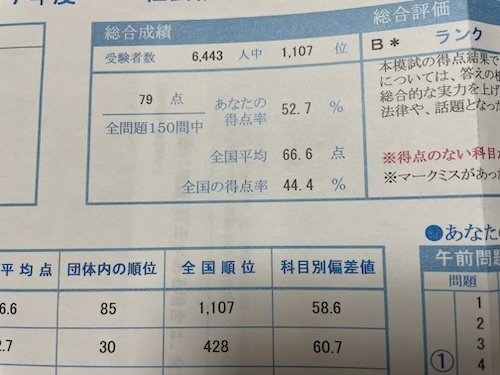

結果は良かったのですが、0点科目が一つあり、合格とは言えない状況でした。ここで、再度、分析表を整理し、この時点での苦手分野を抽出し、学習の優先順位をつけました。

ただ、点数的には合格点内にあり、全体の順位から、上位27%以内には入っていることがわかるので、安心したことを覚えています。それでも、0点科目の恐怖があるので、学習を進めていきます。

通信課程での受験対策講座

スクーリングが終わった頃に、受験対策講座の案内が来たので、すぐさま参加申し込み。それほど日程は多くありませんでしたが、モチベーションを維持するためにも参加するしかありません。

この対策講座で印象的だったのが、「人名問題と統計問題は捨てる」ということ。統計は覚えようがないので、過去問に出ている部分だけを覚えました。人名については、100名以上の名前と説明を整理して覚えたのですが、試験ではエリクソンの発達段階が出題され、がんばって覚えていたのに間違えています。なので、やはり人名は捨てても良いのかもしれません。

対策講座が始まった6月頃からでしょうか。これまでノートを書いていたのですが、社会福祉士はカテゴリを横断して問題が出題されるため、情報があっちこっちに散らばっていきます。手書きだと、移動ができなかったり、追記しにくかったりしたので、今まで作ったノートをすべてPC上のメモアプリに打ち込んでいきます。

メモアプリには、視覚障害者用の読み上げ機能があるため、送迎の行き帰りには、このテキストを何度も聞くようになりました。特に、前日学習したカテゴリのテキストを聞くことが効果的で、復習になり頭に入りやすかったです。このメモアプリが聴くだけアプリの原稿となっていきます。

8月頃になると、さすがに勉強に飽きてきてしまいます。介護福祉士の頃から含めると、すでに2年近く勉強しています。対策講座でも、飽きるほど勉強した人が勝つ、と言っていたのですが、ほんとうに飽きてしまうのです。この問題を解決するために、目標を変えることにします。受験は通過点とし、教材を作ることを目標に定めました。教材となるとメモに間違えがあってはならず、必ずテキストの根拠を調べながら作成することになります。

毎日、学習することはもちろん、次の日には、前日やったカテゴリのメモをスピーチで聴く。校正を繰り返しながら、冗長すぎる文章を要約していく。学習を繰り返すことで、テキストが増えていくので、終わりのない作業が続きます。

そういえば、初見のキーワードを付箋に書き、ノートにいっぱい貼って、整理できたものから外すといったことをしていました。ただ、どんどん増えていくもので、最後はほとんど追えなかったと思います。

そういえば、国試ナビを持っていたのですが、これも対策講座の始まりの時に勧められました。

あとは、クエスチョンバンクの選抜問題集。これは過去問からの選抜だったと思います。ボリュームのある書籍でした。こちらも対策講座で勧められました。

対策講座内での集団模試

10月の末には、ソーシャルワーク教育学校連盟の集団模試を受けることができました。この時の結果もよいものでした。昨年よりは上位に入れたので、学習してきたことが無駄ではなかったのかなと思いました。

ただ、この時、同じ会場内でのランクは76人中の6位。ということは、他5人はもっと点数を取っており、自分よりも勉強しているということを意味します。社会福祉士試験の上位層は、勉強オタクのような状態になっていると思ってよいかと思います。ここまでしなくても合格ラインには入れるのですが、たぶん勉強そのものが好きな人、勉強しないと気が済まない人、必要以上に不安になるような人なのだと思います。

自分自身も、この頃は落ちることに対して異常な恐怖を覚えていました。勉強すればするほど、その過程にある時間が多いということ。落ちたときには、その多大な時間を無駄にした、もしくは自分の頑張りが結果に反映されなかったということ。勉強に時間をかけた人ほど、こういったプレッシャーが大きくなるような気がします。

ここまで来ると、勉強が楽になります。なぜかというと、間違える問題が少なくなり、復習する箇所が減ってくるからです。正答率の高いカテゴリは、間違えた問題のみやり直し、残りの時間は苦手分野を中心に勉強します。全体的に理解度が増えているので、間違えても、覚えなくていい領域、あまり気にしなくてもよい領域が見えてきます。

11月も引き続き、学習を行い、12月になるとやはり、いろいろ出てきます。この頃は、ひとまず自分がインフルエンザにかかり、1週間自宅待機となり、その後、泊まりの利用者さんもインフルにかかったので、1週間くらい事業所に泊まり込んでいました。

1月は試験に対するストレスがマックスになり、ストレスによる体調不良も見られ、とりあえず会場に辿り着くことだけを願っていました。このときも、やはり、家族の体調、利用者さんの体調、自分の体調、大雪など、とにかく何もないことを願い、運良く会場に辿りついた段階で、合格できる状態を維持することを意識していました。

いざ試験へ

試験前日はホテルに宿泊し、当日は雪がパラついていました。駅に着くと、対策講座の講師の方が声をかけてくれ、お菓子と合格祈願をもらいました。会場直前で道に迷い、少し戻ってから、人の流れに乗って会場入りしました。少しだけ顔の知った方とも会話しましたが、みなさん戦闘モードなので、密やかなものでした。

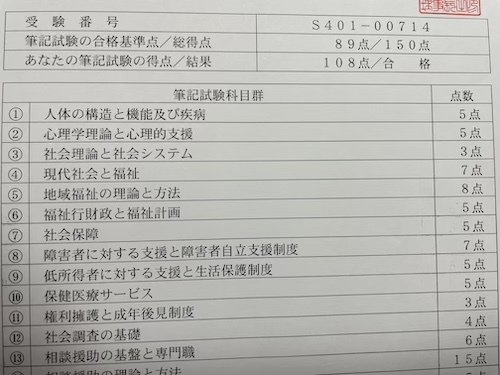

とりあえず、午前中は人名問題を間違え、午後は覚えておらず、なんとなく試験は終わりました。いくつか変な問題もありましたが、全体的には手応えがあったので、解答速報を待ち侘びました。

夕方には、いくつかのサイトで解答速報を確認し、多少のずれはあれど、過去の合格ラインを上回っていたので、ひとまず安心したことを覚えています。合格発表までまだありましたが、想定外のことが起こらない限り、受かっているような安全圏でした。

ほんとに大事なのは、ここから

国家試験を受験する際に、もっとも大事なのは、この時間だと思っています。試験を終えると、解答速報が出ます。そこから結果発表まで1ヶ月から2ヶ月ほど待たされます。

しっかり勉強して受験した人については、この2月に次のことを始めることができるのです。社会福祉士試験で得られるものは、資格もありますが、勉強に対する自信と継続できる習慣だと思います。この習慣こそが切らしてはいけない大切なものだと思います。

社会福祉士試験が終わった次の週から3月にかけては、行政書士とケアマネの学習を始めます。そして、4月からプログラム言語の勉強を始め、9月頃に初めて作成した聴くだけ社会福祉士アプリの審査が通り、アプリストアにリリースすることができました。

社会福祉士の受験体験がなければ、アプリを作成することはなかったと思います。それだけ思い出深い体験だったので、ここに記録しました。

長くなりましたが、忘れてしまいそうだったので、自分のためにも記録しました。社会福祉士の学習のタイミングなど、参考になれば幸いです。

社会福祉士の過去問ならこちらで勉強できます。

iphone版

Android版

そういえば、補足になりますが、社会福祉士の時に作成したテキストをもとに、初めてのアプリである「聴くだけ社会福祉士」を作成します。このアプリにはかなりの量のテキストが入っていますが、実は、このアプリに入っているテキストは、もとになるテキストの7割程度となっています。アプリ化に向けて、上位27パーセントに入れるテキスト量、なんとか効率よく学べる量にするために、3割ほど出題率の低いテキストを減らしています。もしよければご活用ください。こちらはiphone版のみの提供となっています。

社会福祉士 聴くだけアプリ iphone版

次はケアマネ試験!!

社会福祉士の試験が終わってから、自己採点を行い、安全圏にいることがわかったので、発表を待つことなくケアマネの学習に入っていきます。

続きはこちらから↓